名称・旧社格

秩父御嶽神社(ちちぶおんたけじんじゃ)と称します。旧社格はありません。境内は東郷公園と呼ばれています。

創建

明治27年(1894年)、秩父郡坂石村の鴨下清八が創建しました。

御祭神

国狭槌尊(八海山大神)

御神徳

各種祈願が可能です。祈願を受けると宣託を受けることができます。

みどころ

盛沢山な摂社末社の数々は、ひと通り回るだけで1時間以上かかります。また、山の中にあるので、階段が多く、全部で685段あるそうです。後半の連続する368段の階段は圧巻です。

アクセス

埼玉県飯能市坂石550-2

探訪レポート

入口の大きな鳥居をくぐると境内に入ります。すぐに真っ赤な下駄が登場します。「一歩一歩踏みしめて登る」と書かれています。入口でははっきりわかりませんが、境内は山の斜面にあり、敷地は広大です。秩父みたけ神社だと思っていたら、秩父おんたけ神社なんですね。木曽の御嶽山を信仰対象とする御嶽教の神社で、御嶽教は教派神道の一派です。当ブログで訪れた教派神道の神社は、千代田区の東京大神宮や「山+神」企画で訪れた天聖神社などがあります。御嶽には若い頃スキーをしに行ったことがあります。最近では噴火が痛ましい災害になって有名になりました。

こちらは里宮遥拝殿です。特別祈願斉行日には境内の中腹にある祈願殿でご祈祷が行われるのですが、そこまで行けない方や、別日に来た方はこの里宮遙拝殿で祈願を受けることができます。

社務所です。御朱印、祈願の受付や授与品など。入口看板の左にあるのは紅葉の苗木で、これを買って奉納して境内に植えてもらうというものではなくて、境内で採れた紅葉の苗木をご自身で育ててみませんか? というものでした。

こちらが、この秩父御嶽神社を創設した鴨下清八さんです。この神社では清貫一誠霊神として祀られています。医者も見捨てた母の病が御嶽教に入信して回復することができたという、新興宗教あるあるのようなきっかけで、この神社が作られました。御嶽教は修験道が起源となる神道なのですが、とても個人で創ったとは思えないほど堂宇がたくさんあり、底知れぬエネルギーを感じます。

修験道が起源と書きましたが、修験道なので水垢離する訳です。ここが水行舎です。扁額に「禊殿」と書かれています。平成3年5月に名栗講中が奉建したと書かれていますので、まだ新しい建物ですね。神社自体が明治中期の創建ですので、文化財のような堂宇は無いと思います。

こちらは乃木希典像です。唐突な乃木大将の登場ですが、この広大な敷地は秩父御嶽神社としての要素と、東郷公園としての要素があります。この乃木希典像は東郷公園の施設となります。東郷公園と名付けるように、鴨下清八さんは東郷平八郎に心酔していたようです。武勇だけでなく農業の重要性を説いていた乃木将軍に師事するがごとく、鴨下清八さんも農業に従事していたそうです。何かと比較される東郷平八郎と乃木希典ですが、ここでも銅像として並び立たされています。

こちらも東郷公園の施設で、砲弾と水雷が飾られています。東郷平八郎といえば日露戦争で連合艦隊司令長官としてロシアのバルチック艦隊を破ったことで世界中に名を轟かせた人物です。砲弾はバルチック艦隊の主砲の砲弾だそうです。水雷は浮設水雷といって、ロシア軍が中国の旅順港に日本軍の入港を防ぐためにたくさんばら撒いたそうです。

手水舎が現れました。急な斜面を階段で上がっていくのですが、上がってみるまでそこに何があるのかわからない感じです。

手水舎の横に鳥居があって、また階段が伸びています。鳥居をくぐって階段を上がると、板碑があり、更に上がっていくと東郷平八郎の銅像があります。ダンジョンのラスボス感が満載な登場ですが、鴨下清八さんの思い入れの強さが伺えます。この東郷平八郎像は、なんとご本人がご存命の間に、ご本人立ち会いの除幕式が行われたという珍しいものです。東郷元帥は生前の銅像建立を断じて辞退する姿勢でしたが、鴨下さんは80回以上も東郷邸を訪問して口説き落としたそうです。昔々「天才たけしの元気が出るTV」という番組に「しつこい高田」という高田純次が芸能人の家にしつこく訪問するコーナーがあったのですが、まさに「しつこい鴨下」ですね。除幕式の写真が展示されていますが、鴨下清八さんは一世一代の大仕事を成し遂げた感じで、誇らしかったと思います。東郷元帥は迷惑だったかもしれませんが、鴨下さんの一念を押し通す力が、どれほどの強さだったかを示す銅像でもありますね。

こちらも東郷公園の施設で、ロシア艦隊の攻撃を受けた戦艦三笠の一部です。東郷元帥率いる連合艦隊がロシアのバルチック艦隊を破った、という文字の羅列で戦争の内容を知ることはできません。勝って世界に名を轟かせた日本海の戦いで、東郷元帥の乗る戦艦三笠がここまで被弾していたというのは驚きです。

さて、ここからは秩父御嶽神社の施設になります。こちらは八海山神社です。お祀りされているのは国狭槌尊(八海山大神)です。目の病気、心の病気にご利益があるとされています。

山の中をうねうねと歩いていますと鳥居が出現します。こちらは東郷神社になります。鳥居をくぐって急な階段を上ります。

東郷神社の拝殿です。奥の扉の隙間から向こう側を除いてみると、更に階段があってその上に本殿が見えました。お祀りされているのはもちろん神となった東郷平八郎命です。当ブログで渋谷区の東郷神社を訪れましたが、東郷元帥自身は死後に神として神社で祀られることを嫌がっていたそうです。やはり何かと比べられる乃木大将が神として乃木神社に祀られているので、同じようにされたくなかったのかもしれません。しかし、死後のことは本人には手が出せず、生きている人が決めてしまいます。東郷元帥は全国各地で祀られ、この秩父の山の中にも神社が建っているのです。勝運や平和を願う神社です。

こちらはまた東郷公園の施設で、至誠館と言います。東郷元帥が来訪した時に、この至誠館で休憩したそうです。せっかくなので館内を見学できるようになっていれば良いと思いました。

地下というか1階というか、倉庫のような部屋に置かれているのは、日露戦争で使用されたロシア製3インチ野砲というものです。日露戦争で使用されたものですが、当時の日本製の野砲と比べて、ロシア製の方が性能が高かったそうです。

ここから、山頂の本殿までまっすぐ368段の階段が始まります。迂回路もありますが、自信のある方はまっすぐ突き進んでください。ちなみに「山+神」で訪れた奥多摩の愛宕神社の階段が188段、身延山久遠寺の階段が287段なので、この368段はかなりすごいです。

とはいえ、私は迂回路を通って各堂宇にお参りしながら登っていきます。こちらは清瀧不動堂です。いきなり神仏習合ですね。清瀧不動は全国各地にあって、水や滝と縁が深いのが特徴ですが、神社にあるのは珍しいです。目黒不動尊の清瀧権現堂のところで詳しく説明していますので、気になる方はそちらをご覧ください。御嶽教の聖地である御嶽山木曽本宮にも同様の清明不動明王があって、不動明王眷属の三十六童子や身を清めるための清明滝があります。

乃木神社です。祀られているのは乃木希典命で、忠誠や文武両道のご神徳があるとされています。乃木神社も全国各地にありますが、乃木神社と東郷神社が同じ境内にあるのは珍しいと思います。

御祭神である御岳大神、八海山大神、三笠山大神と書かれた石碑が祀られています。堂宇もたくさんあるのですが、石碑もたくさんあります。戦没者供養の石碑もいくつか建っていました。

階段の両側に祠があります。右の祠は普寛霊神と書かれています。江戸時代に本山である木曽御嶽山の大滝口登山道を開闢(かいびゃく)した普寛行者を霊神としてお祀りしています。

左側の祠には一心霊神と書かれています。講を作って集団での参拝を始めた一心行者をお祀りしています。一心行者は普寛行者の弟子となってその跡を継いだ人です。御嶽山に対する信仰を行う講を組織して、かなりアグレッシブに御岳信仰を広めていたようです。以前に訪れた武蔵御嶽神社も関東一円の講に支えられていますが、氏子地域の住人だけでは支えられないような山間部の寺社では、講が大きな役割を担うので、いかに広く大きくアグレッシブな講を作るかが寺社の繁栄につながります。

2つの祠の間の階段を上がっていくと祈願殿がありました。月に3日の特別祈願斉行日には、こちらで祈願が行われます。ただ、ここまで来ることができるのはそれなりに足腰丈夫な人でないと難しいので、里宮遥拝所でも祈願を受けることができます。おみくじが置いてあります。この祈願殿の横に住宅のような建物がつながっていて、かつては訪問者が多くて常駐している人がいたのかなと想像します。

大江大権現社です。本当に多くの神々を祀っていますね。祀られているのは大江大権現です。女性の開運、安産、腰下の病と書かれています。大江大権現は御嶽山の山中にもある社で、以前は大江大権現より上は女人禁制だったとされています。

大江大権現社と同じ造りですが、こちらは日本武尊社となっています。お祀りされている日本武尊は第12代景行天皇の皇子で、東征を行ったことから奥多摩や秩父に縁の深い神です。ご神徳の説明板に子供の成長、虫、加持(まじない)と書かれています

阿留摩耶(あるまや)天社です。お祀りされているのは阿留摩耶大権現です。開運、導きの神、林業、商業の守護神と書かれています。このアルマヤ天も本山の御嶽山の山中にあるピークに社が建っています。

三笠山神社です。お祀りしているのは豊斟渟尊(三笠山大神)です。他の境内社より少し立派ですね。心願成就、方位除けのご神徳があるそうです。

「天国への階段」もゴールが見えてきました。杖をついた老女が、自分の娘らしき人に介助されながらこの階段を登っていました。目を疑う光景でしたが、ここにいるということは、ここまで登ってきたということです。

大黒天社です。縁結びや子宝のご神徳です。近隣寺社や観光協会などと協力し、霊峰ニ山七福神巡りというのを令和3年に発足させたそうです。二山とは「子の権現」と「竹寺(牛頭天王)」のことで、七福神+子の権現+牛頭天王で、9か所の寺社を巡るそうです。秩父御嶽神社は大黒天を担当しています。

階段を登っているとこんな看板がありました。50段って結構あると思いますが、階段を登りすぎて感覚が麻痺してしまって、すぐそこのように感じます。私には角度が急すぎるので、すぐに息が切れてしまいます。

到着しました。こちらが最深部であり最上部になる本殿前の広場です。階段を登ってハァハァと息苦しいので、とりあえずお参りする前に息を整えます。ひと組お参りされている方がいましたが、私と入れ替えで下山していきました。

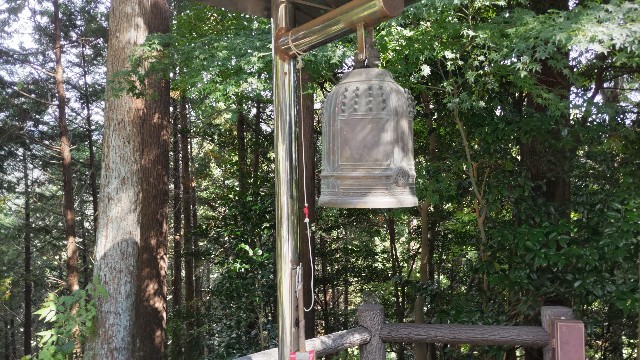

幸せの鐘だそうです。山の中の鐘って基本的に放置状態と言いますか、自由に鳴らしてくださいというのが多いですね。多摩川百所巡礼で訪れた澤井ガーデンの寒山寺の鐘楼では行列ができていて、鳴り止むことなくゴーンゴーンと続いていました。今は私しかいないので、次の方が上がってくるまでは静かです。

こちらが本殿です。御嶽大神が祀られています。御嶽大神は、国常立尊と大己貴尊と少彦名尊の三位一体の神とのことですが、たぶん明治時代以前は神+仏+修験道がゴリゴリに習合した信仰だったと思います。

この拝殿、雰囲気良くないですか? 誰もいない空間でまさに神域です。この空間だけ温度が違う空気が漂っているように思えます。ここで雅楽や巫女の舞いが奉納されると、人々の願いが神の元へダイレクトに届けられるのが目に見えるような気がします。

本当に盛りだくさんな神社でした。30分で通過する予定が1時間半ほど滞在していました。ひとりの人が一念発起して建てた施設ですが、その一念の凄さを思い知ります。御岳信仰では人の魂は御嶽山からやってきて、亡くなると御嶽山へ帰ると言われています。鴨下清八さんの魂は御嶽山に帰ったでしょうか。おそらくはこの秩父の山に留まり、盛り沢山な境内でうんちく言いながら息を切らして歩き回る人を、見守ってくださっているのではないでしょうか。

ーーーーーーーーーーーーーーー